後悔しないため、未来を守るため地震に備えましょう

私は10年以上にわたり、防災に関する啓発活動や防災用品の開発などに携わってきました。

災害が起きるたび、「もっと多くの人が正しい知識と備えを持っていれば」と痛感します。

だからこそ、専門用語を並べるのではなく、誰もが“自分と家族のために”行動できるように、できる限りわかりやすく書きました。

この記事を書こうと思ったきっかけは、ある被災者の一言でした。

「備えていなかったことを、一生後悔しているんです」

東日本大震災の取材の中で、その方が語ってくれた言葉が、ずっと胸に残っています。

日本に住む以上、“地震”は避けられません。

でも、“備えること”はできます。

多くの人が「なんとなく不安だけど、何から始めたらいいかわからない」と感じている。 だからこそ、できるだけわかりやすく、そして「自分ごと」として感じてもらえるよう、この記事を作りました。

この文章を読んだあなたが、

- 家族と一緒に防災について話すきっかけになったり、

- 今日から備えを始めたり、

- 少しでも「自分の命を守る行動」を選べるようになってほしい。

そんな願いを込めて綴っています。

あなたと、あなたの大切な人の未来を守るために——

過去、日本では幾度となく大規模な地震災害に見舞われてきました。

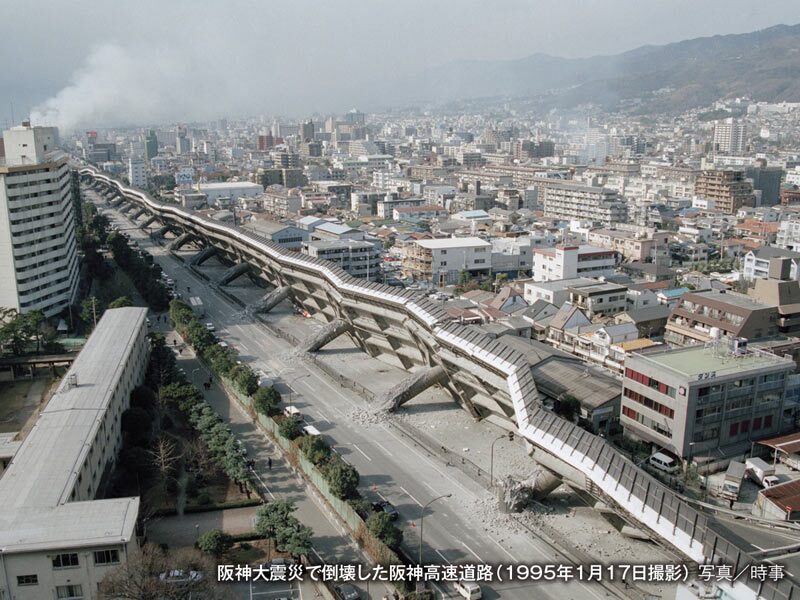

1995年 阪神・淡路大震災

死者6,434人、全壊住宅10万棟以上

2011年 東日本大震災

死者・行方不明者2万人超、津波被害が甚大

2016年 熊本地震

震度7を2度記録、断水や避難長期化が深刻

能登半島地震 震度7の激しい揺れと津波

これらの地震が起こるたびに、生活が、家族が、未来が、すべて一変しました。 しかし、同時にそこから得られた教訓もまた、私たちの備えを進化させてくれています。

🌟突然の災害に見舞われたときの現実的な備えが生死を分ける

内閣府の報告では、災害後72時間以内の初期対応が“命のボーダーライン”だとされています。救助の遅れやライフラインの途絶に備えるには、個人と家族の備えが不可欠です。

この記事は、こうした現実にしっかりと目を向けた上で、 「どうすれば、自分や家族を守れるか」 「実際に何をすればいいのか」 を“具体的に”示すためのガイドです。

どうか、最後まで読んで、考えて、行動につなげてください。

【序章】大地震は“突然”やってくる

「まさか、こんなことが起きるなんて…」

東日本大震災で被災した女性が、避難所でつぶやいた言葉。

けれど「まさか」は、もはや“日常”です。

日本は世界有数の地震大国

- 年間の地震回数:約2,000回以上(有感地震)

- 30年以内に70%の確率で南海トラフ地震

- 首都直下型地震も同様の確率

きてからでは間に合わない。備えとは“命への投資”なんです。

想像してみてください。暗闇の中、倒れた家具の下敷きになった我が子の声が聞こえる。

でもあなたには、助ける術も道具もない…。そうならないための“たった数分”の準備が、命を救います。誰かに任せる時代は終わりました。

自分の命は、自分で守る。家族の命も、あなたの覚悟ひとつで変わるんです。

【第1章】大地震は確実にやってくる

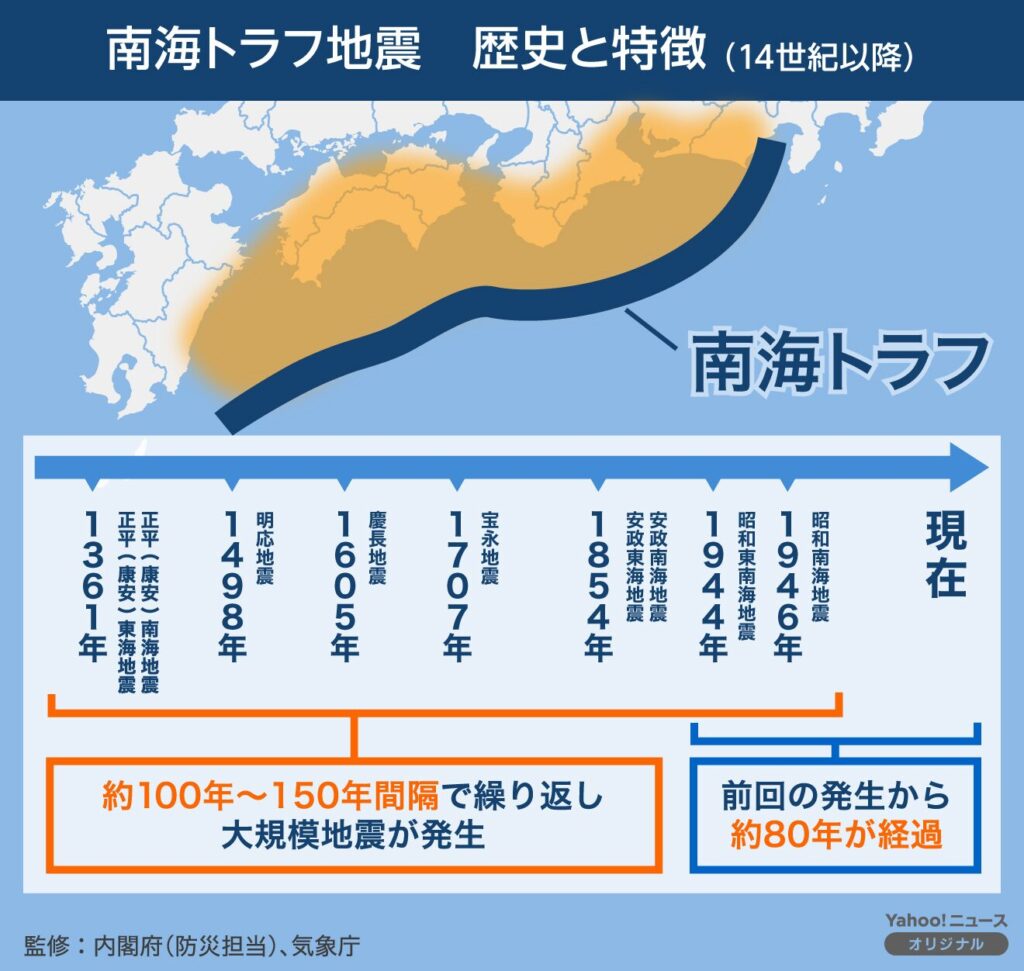

【南海トラフ地震】

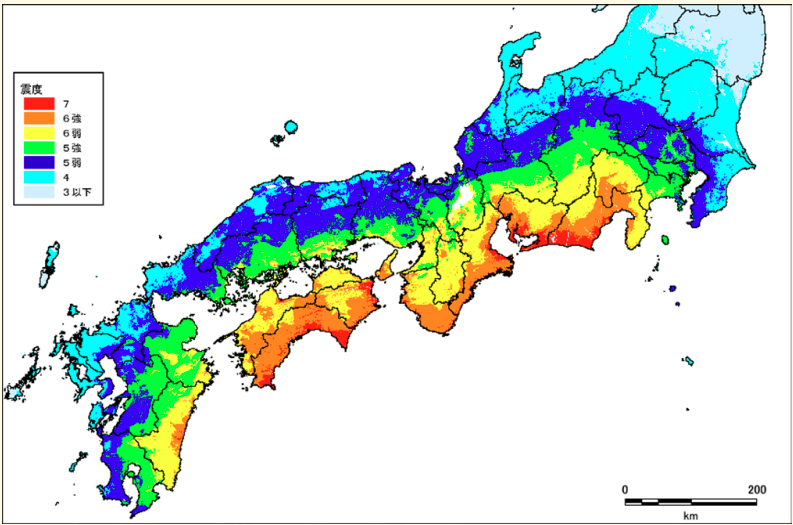

近い将来、私たちが暮らすこの国で、甚大な被害をもたらす巨大地震が確実に発生すると言われています。南海トラフ地震は30年以内に約70〜80%の確率で発生するとされており、これは気象庁や地震調査研究推進本部など複数の専門機関による予測に基づいた、非常に現実的な大災害のリスクとなっています。

南海トラフ地震が発生した場合、その規模はマグニチュード9クラス。震源は太平洋沖の広大な領域にまたがり、地震動とともに巨大な津波が広範囲を襲います。最悪のシナリオでは、32万人以上の死者、220万棟以上の住宅が全壊・焼失し、1,000万人以上が避難生活を余儀なくされるという国の試算もあります。

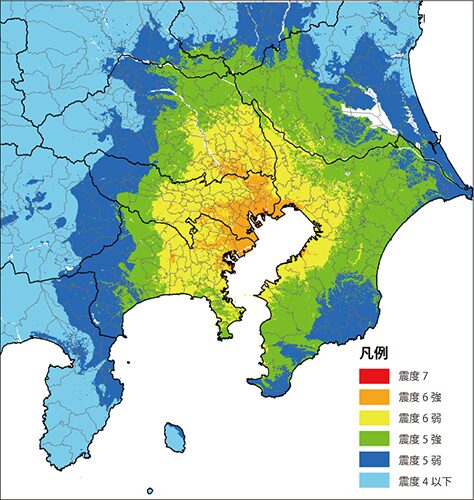

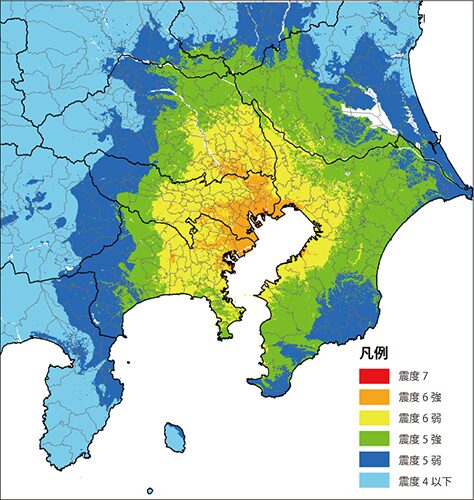

【首都直下型地震】

東京を中心とする首都圏に直下型地震が発生すれば、たった数分の揺れで社会の中心機能が麻痺する可能性もあります。最大震度7、想定死者数は2万3,000人、経済的損失は95兆円超とされ、これは日本全体の経済基盤を揺るがすレベルの危機です。

▶︎ 国の公式発表はこちら

👉 内閣府 南海トラフ地震対策

👉 内閣府 首都直下地震の被害想定と対策について

🗣 気象庁 A氏

「日本列島の真下にあるプレート境界の動きは、今も着実にエネルギーを溜め続けています。それは“止められない自然現象”であり、私たちはそれに備えるしかないのです。」

こうした地震は、過去にも確実に起きてきました。

江戸時代の南海地震、昭和南海地震、関東大震災。

私たちはすでに何度もこの地で自然の猛威を目の当たりにしてきたのです。

問題は、それが「繰り返される」ことを前提に、どれだけ具体的な備えを持てているか。

未来の命を守れるかどうかは、今この瞬間のあなたの選択にかかっています。

地震の発生は“もしも”ではなく、“いつか必ず”。残念ながら、いまの日本に“安全地帯”など存在しません。“何もしない”という選択は、家族の命を“運任せ”にしているのと同じです。

【第2章】家は「命を守るシェルター」になっていますか?

地震の揺れから直接命を守るのは、避難所でも行政でもありません。

第一に命を守る“盾”となるのが、あなた自身の住まいです。

実際、過去の大地震において死因の多くは建物倒壊による圧死や家具の転倒による事故でした。

🗓 熊本地震(2016年)では…

- 全壊住宅:8,667棟

- 死者の約80%が「家屋倒壊」が原因

- 高齢者が多数被災し、避難先での健康悪化による関連死も多数発生

ある被災者はこう語りました。

「夜中にドンという音で目が覚めました。すぐにタンスが倒れてきて、反射的に横に転がりました。あれが一歩遅れていたら…と思うと、今もゾッとします。」

このように、“地震の揺れそのもの”で命を落とすのではなく、室内の環境や建物の構造が致命的な影響を与えるのです。

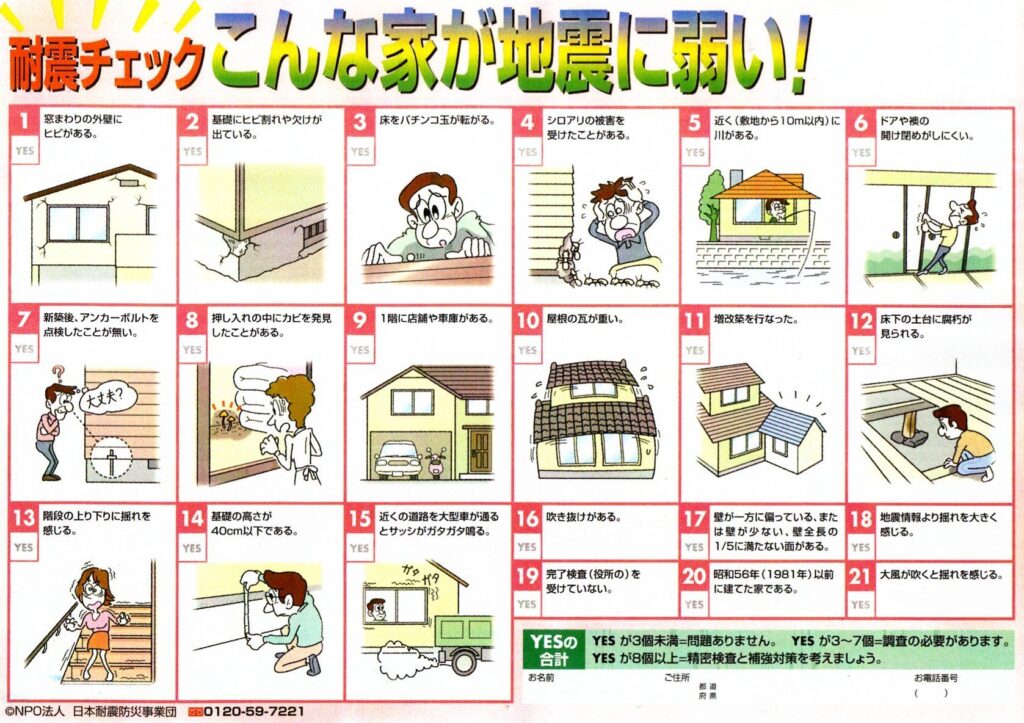

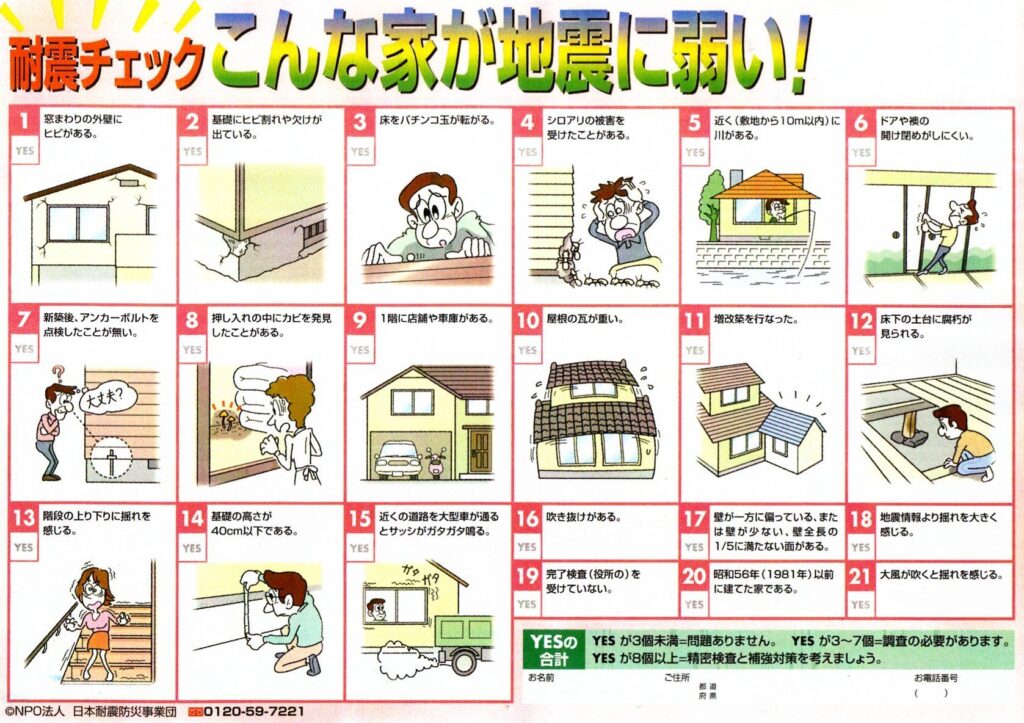

大きな地震から身を守るための耐震チェックポイント

こちらを参考に、ご自身のお住まいが災害に強いのかどうかを判断してください。

築年数が1981年以前の場合は、耐震が不安な建物もあるので、災害時にどのような行動をとっていくか、どういった備えをするのかの判断材料とするのをお勧めします

、住宅の築年数によっては、構造的なリスクが非常に高いこともあります。1981年以前の建物は旧耐震基準の可能性があることを覚えてください。

- 旧耐震(1981年5月以前建築):震度6強以上に耐えられない場合あり

- 新耐震(1981年6月以降建築):震度6強程度の地震に倒壊しない構造が基本

💡 耐震診断・耐震補強の助成制度は多くの自治体で用意されていますので是非確認してみてください。

家の中の家具の転倒危険について

「目の前で冷蔵庫が倒れてガラスが割れました。靴がなかったので裸足で歩き、破片で足を切ってしまいました。あの時、非常灯とスリッパがあったら…と思いました。」(阪神・淡路大震災の被災者の声)

「本棚が倒れていたら…と思うとゾッとします。固定しておいて命拾いしました。あの瞬間、部屋全体が左右にねじれるように揺れ、隣の家具がバタンバタンと倒れていく音が連続して響きました。もしひとつでも固定を怠っていたら、今こうして話していられなかったかもしれません。家族も同じ空間にいました。私ひとりの判断が、みんなの命を分けたと思うと、ぞっとする一方で、備えておいて本当に良かったと心の底から思いました。」 (熊本地震・被災者談)

出典:東京消防庁(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/bou_topic/kaguten/measures_house.html)

あなたはもしもこの状態で閉じ込められて、火事が起きたときに助かる自信はありますか??

住まいは「一番安全であるべき場所」であるはずです。 しかし、備えのない家は“凶器”にもなり得ます。

今夜、地震が来ても大丈夫ですか?

何かが落ちてきませんか? ドアが開かなくなりませんか?

この章を読んだ今こそ、家族で「家の中の危険エリア」を確認し、命を守る家づくりを始めましょう。

ご自宅で今すぐできる家具転倒防止の安全対策

- 家具のL字固定(金具で壁にしっかり止める)

- 窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る

- 寝室や子ども部屋のレイアウトを再考(重い家具・鏡・照明の配置確認)

- 非常用ライト・スリッパを枕元に常備

- 停電時にも開けられる手動式の窓やドアの確認

今すぐにでもできるものなので、ご自宅の家具を固定しましょう。

【第3章】防災グッズを備えていますか?

災害時に命を守るためには、状況に応じた防災グッズの準備が欠かせません。しかし、一律に「これだけ備えておけば大丈夫」という万能のセットは存在しません。家族構成や年齢、健康状態、生活スタイルによって、必要なものは大きく異なります。

特に、乳幼児・高齢者・妊産婦・ペットなど、災害時に自力での避難や生活維持が難しい人々を抱える家庭では、より細やかな配慮と準備が求められます。

以下は、家族構成ごとに“なぜそれが必要か”を踏まえた防災グッズの一覧です。防災バッグや備蓄の内容を見直す際の参考にしてください。

📦 最低限そろえたい基本セット

最低限として「3日分」の備蓄を確保することが基本ですが、南海トラフ地震や首都直下型地震のような大規模災害では、物資の供給や支援が1週間以上遅れるケースが想定されるため、できれば「7日分以上」の備えが望ましいです。

| 品目 | 最低備蓄数(1人3日分) | 推奨備蓄数(1人7日分) |

|---|---|---|

| 水 | 9リットル | 21リットル |

| 食料 | 9食分 | 21食分(主食+缶詰など) |

| 簡易トイレ | 9枚以上 | 21枚以上(多いほうがいい) |

| モバイルバッテリー | 1個 | |

| 携帯ラジオ | 1台 | |

| マスク・除菌 | 3枚・1パック | 21枚・3パック |

👶 乳幼児向け防災備蓄セット

災害時はストレスや栄養不足により母乳が出にくくなることが多く、普段の授乳が難しくなる可能性があります。また、断水や停電で調乳に使う清潔な水や湯が確保できず、哺乳瓶の消毒もままならない環境では、乳児の栄養確保は非常に困難になります。

さらに、避難所では雑菌が多く飛び交い、衛生環境が悪化しやすいため、免疫力の未発達な赤ちゃんは下痢や風邪などの感染症にかかりやすくなります。

こうした状況下で命を守るためには、乳幼児専用の防災グッズを事前に準備しておくことが不可欠です。特に、ミルク・離乳食・紙おむつなどは現地調達が困難になる可能性が高く、1日単位での消費量も多いため、「3日分」の備蓄を最低限としつつ、「7日分以上」を推奨しています。

母子手帳や保険証のコピーも、避難先での医療を受ける際に本人確認と既往歴の確認に重要な役割を果たします。

つまり、乳児の命を守れるのは“日頃の親の準備”に他なりません。

| 品目 | 最低備蓄数(1人3日分) |

|---|---|

| 粉ミルクまたは液体ミルク | 18回分:1日6回×3日 |

| 哺乳瓶 | 使い捨てタイプ3〜5本 |

| 紙おむつ | 30枚:1日10枚×3日 |

| おしりふき | 3パック |

| 離乳食 | 9食分:1日3食×3日 |

| 着替え・肌着 | 3セット |

| 抱っこ紐やスリング | 1つ |

| 母子手帳・保険証コピー | 1部 |

🧑🍼 妊婦・産後ママ向け防災備蓄セット

妊娠中や産後の女性は、ホルモンバランスや体温調整、血圧、貧血といった体調変化が起こりやすく、日常生活ですら細心のケアが必要です。

災害時にはトイレの回数も増えやすく、衛生環境の悪化による感染症や冷えからくる体調悪化も心配されます。

避難生活では椅子や寝具、トイレの構造なども身体に負担をかけるため、通常の防災用品だけでは十分とはいえません。

特に妊娠中期以降や産後間もない時期は、お腹が張りやすくなったり、授乳や育児中で栄養と水分を多く必要とするため、備蓄の中身はそれらを想定して整えておく必要があります。

日頃から使っているものでないと体に合わない場合もあるため、“自分仕様”の備えが重要です。

| 品目 | 最低備蓄数(1人3日分) |

|---|---|

| 母子手帳と健康保険証のコピー | 各1部 |

| 生理用品または産褥パッド | 1日5枚×3日=15枚 |

| 授乳ケープやブランケット | 1枚 |

| 紙マタニティマーク付きキーホルダーやカード | 1枚 |

| 飲料 | 500mlペットボトル×6本=3L |

| 鉄分・葉酸入りサプリまたは栄養補助食品 | 1日2回×3日=6回分 |

| 冷え対策グッズ | カイロ3枚、腹巻1枚、靴下1足 |

👨🦳 高齢者向け防災備蓄セット

持病のある高齢者にとって、災害時の“薬の確保”はまさに命を左右する要素です。特に慢性疾患を抱えている方(高血圧・糖尿病・心疾患など)は、普段通りの服薬ができないだけで命の危険に直結するため、7日分以上の薬とお薬手帳のコピーを必ず防災バッグに入れておく必要があります。

また、地震などの混乱下では移動手段が限られるため、杖や歩行器といった移動補助器具も生命線となります。避難所では段差や狭い通路が多く、トイレや配給所までの移動すら困難になるケースがあります。

さらに、高齢者は環境の変化やストレスに非常に敏感です。避難所ではプライバシーがなく、騒音や寒暖差などにより不眠や食欲不振、持病の悪化など“二次被害”が生まれやすくなります。実際に過去の大災害でも、多くの関連死(震災後の体調悪化による死亡)が高齢者に集中しました。

そうしたリスクを最小限に抑えるには、本人の生活習慣に合わせた細やかな備えと、家族のサポートが不可欠です。

| 品目 | 最低備蓄数(1人3日分) |

|---|---|

| 常用薬・お薬手帳のコピー | 1日分×3日 |

| 補聴器と予備電池 | 3日間使用可能な量 |

| 入れ歯と洗浄剤 | 毎日1回使用×3日分 |

| 杖・歩行器・すべり止め付きスリッパ | 3パック |

| 介護用おむつ・消臭袋 | 1日5枚×3日=15枚 |

| 食べやすい食品(とろみ食・ゼリー・栄養補助食品) | 3セット程度、咀嚼程度に応じて |

| ひざ掛け・カーディガン | 1枚 |

| 携帯トイレや簡易トイレに設置可能な手すり・杖 | 1つあると便利 |

🐶🐱 ペット向け防災備蓄セット

ペットも私たちと同じ“大切な家族”です。災害時には人と同様に命の危機に晒される存在であり、同行避難(ペットと一緒に避難すること)が原則とされています。

しかし現実には、すべての避難所がペットの受け入れに対応しているわけではありません。ペット専用のスペースが設けられていないことも多く、鳴き声や臭い、アレルギーの問題から他の避難者とのトラブルに発展するケースもあります。

こうした背景から、ペットにとっても“独立した防災対策”が求められるのです。

特に、環境の変化やストレスに敏感な動物は、災害時に体調を崩したり、吠えたり脱走したりする可能性もあります。そのため、普段から使い慣れているケージや毛布、匂いのついたタオルなどを用意し、“いつも通りの安心空間”を少しでも再現してあげることが重要です。

また、フードやトイレ用品は現地で手に入らない前提で、最低でも3日分(できれば7日分)の備蓄を行いましょう。飼い主情報やワクチン証明書も必須であり、迷子や誤解によるトラブル防止に役立ちます。

| 品目 | 最低備蓄数(1人3日分) |

|---|---|

| ペットフード | 最低3日分、ドライが長期保存可 |

| トイレシート、ビニール袋、スコップ | 3日間使用可能な量 |

| キャリーバッグまたはケージ | 避難所内の居場所確保用 |

| 首輪・リード | 名札・鑑札タグ付き |

| ワクチン接種証明書コピー | |

| 慣れた匂いの毛布やタオル |

これらの備えは、「不安を感じるから念のため」ではなく、「命を守るために必須」です。特別な配慮が必要な人の命を守れるのは、その人の隣にいる“家族”だけです。

日頃から一緒に暮らしているからこそ、“その人のために本当に必要な備え”がわかるはず。

今一度、家族ごとのニーズを思い返しながら、防災バッグの中身を確認してみてください。

【第4章】地震発生の瞬間どう動く?命を守る防災行動マニュアル

もし、今この瞬間に大地震が起こったらあなたは何をしますか?

地震が発生した瞬間、恐怖と混乱の中で“とっさの行動”が命を分けます。

特に大きな揺れの場合は、考えるよりも先に“身を守る”姿勢を取ることが重要です。

事前に体で覚えておくことが生死を分ける行動に直結します。

命を守る行動は、特別な道具がなくても「正しい判断」と「その場の冷静な行動」で実現できます。だからこそ、“知っておくこと”こそが最大の備えです。

この章を読み終えた今、自宅や職場で「地震が起きたらどこに避難するか」「何を守るか」をぜひ一度、シミュレーションしてみてください。

Q 地震が来たら、まず何をすればいい?

➡️ まず自分の身を守ることが最優先です。揺れが始まったら、すぐに頭を保護して丈夫な机の下や物の落ちてこない場所へ。揺れが大きいときに慌てて移動すると、転倒や落下物によるケガのリスクが高まります。

✅家具や窓から離れる

✅クッションやバッグで頭を守る

✅しゃがんで揺れに備える「ダンゴムシのポーズ」が有効です

Q 家庭内で地震が起きたら?

➡️A:頭を守り、大きな家具から離れ、あわてて外に出ないことが基本です。

✅ 丈夫な机やテーブルの下にもぐる

✅ クッションやバッグで頭を保護する

✅ 火を使っている場合、近くにいれば消火/遠い場合は無理に近づかない

✅ 揺れでドアが歪まないよう、扉を開けて避難経路を確保

Q ショッピングモールなどにいたら?

➡️A:係員の指示に従い、あわてず安全な場所で待機。

✅ 吊り下がった照明や高い棚から離れる

✅ 出口や階段へ殺到しない

✅ 指示がなければその場で頭を守ってしゃがむ

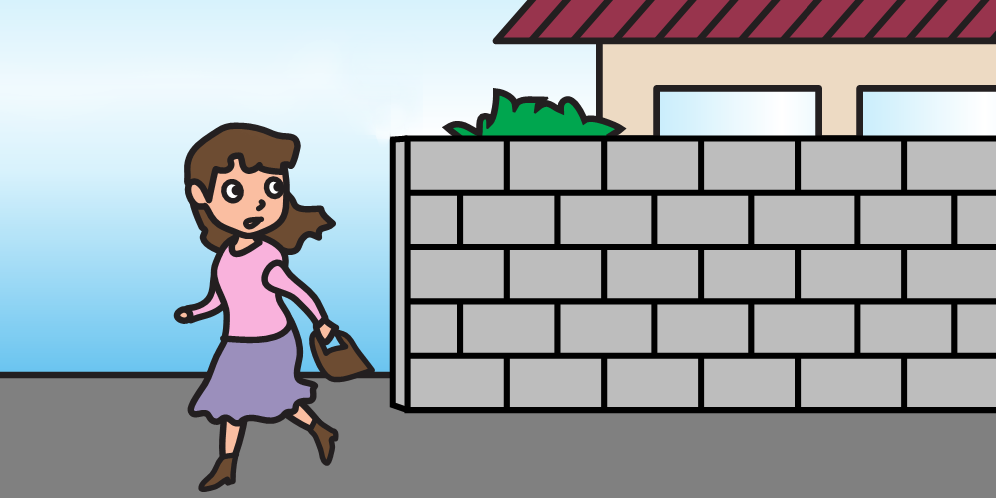

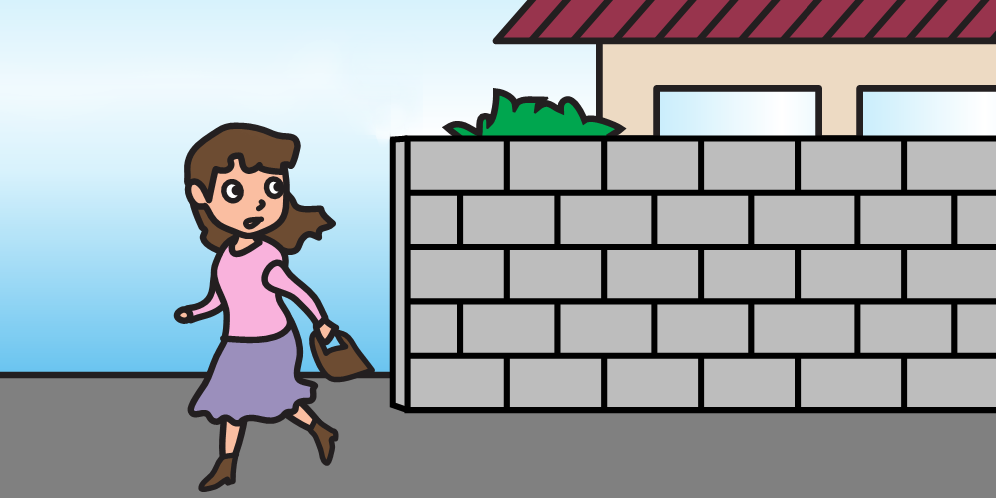

Q 屋外にいたら?

➡️A:倒壊物・落下物に注意し、広い場所へ。

✅ ブロック塀、自販機、電柱などから離れる

✅ ビルの外壁、ガラス、看板の下にいないよう注意

Q エレベーターにいたら?

➡️A:最寄りの階で停止して、すぐに降りる。

✅ 閉じ込めや故障のリスクを回避

✅ 降りた後は建物の外に出る準備を

✅ 万一閉じ込められた場合は非常ボタンで通報

✅狭い空間でパニックにならないよう落ち着いて行動しましょう

Q 山やがけの近くにいたら?

➡️A:落石やがけ崩れの恐れがあるので、できるだけ速やかに離れる。

✅ 大きな音や小さな石が落ちてきたらすぐに避難

✅ がけから離れた広い場所に移動する

✅ 雨の後や余震の際は特に注意する

Q 電車・バスの中にいたら?<

➡️A:A:つり革・手すりにつかまり、姿勢を低く。

✅ 急ブレーキに備えて転倒を防ぐ

✅ 荷物を床に置いて手を空ける

✅ アナウンスがあるまで慌てて降りない

Q 運転中だったら?

➡️A:急ハンドルは禁物。ゆっくり減速して左側に停車。

✅ ハザードランプを点灯し、周囲へ注意喚起

✅ ラジオやスマホで情報収集を

Q&A 出典・参照 首相官邸HP(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/jishin.html)

地震が発生した瞬間、恐怖と混乱の中で“とっさの行動”が命を分けます。

特に大きな揺れの場合は、考えるよりも先に“身を守る”姿勢を取ることが重要です。

事前に趣味レーションをして体で覚えておくことがとっさの字体が起きた時に生死を分ける行動に直結します。

命を守る行動は、特別な道具がなくても「正しい判断」と「その場の冷静な行動」で実現できます。だからこそ、“知っておくこと”こそが最大の備えです。

この章を読み終えた今、自宅や職場で「地震が起きたらどこに避難するか」「何を守るか」をぜひ一度、シミュレーションしてみてください。

【発災から避難までの時系列フロー】

地震はいつ、どこで起きるか分かりません。ここでは、揺れが始まった最初の10秒〜避難完了までの具体的な流れを時系列で解説します。

⏱️ 発災0〜10秒:揺れの第一波

✅ 頭を守り、机の下や家具の少ない場所へ避難

✅ クッション・バッグで頭部をガード

✅ 火の元に近ければ揺れが収まってから消す意識を持つ

⏱️ 10秒〜1分:揺れの最中

✅ 家具の転倒や落下物に注意し、じっと身を低くする

✅ ドアや窓を少し開け、逃げ道を確保

✅ 外へ出ようとせず、まずは室内の安全を守る

⏱️ 揺れ収束後:安全確認と初期対応

✅ ケガ人がいないか確認、応急処置を

✅ ガス・電気の確認と元栓・ブレーカーの停止(安全が確認できた場合)

✅ 家族や周囲と声を掛け合い、次の行動を共有

⏱️ 5〜10分後:避難の判断

✅ 家屋の損壊、火災、津波警報などを確認

✅ 防災リュックを持ち、靴を履き、家族と一緒に避難へ

✅ ラジオやスマホで正確な情報を入手し続ける

⏱️ 10分以降:避難開始

✅ 落下物に注意しながら徒歩で避難所へ移動

✅ エレベーター・車は極力使用せず、徒歩が基本

✅ 安全なルートと避難先を事前に把握しておくことが重要

このように、発災から数分間の行動が命を守る大きな分かれ道になります。家族で流れを共有し、“時間ごとの行動”を繰り返しシミュレーションしておきましょう。

【第5章】避難所で生き延びるための「現実」

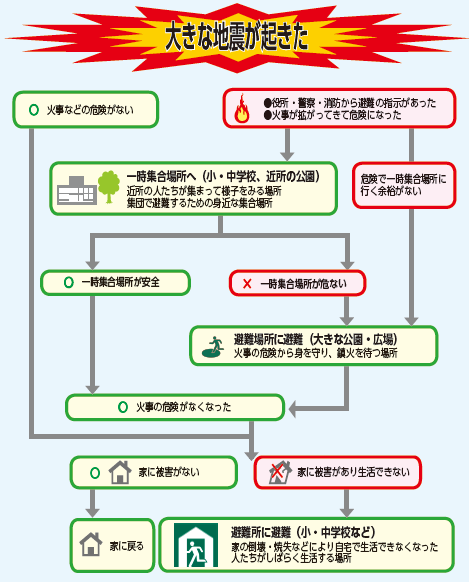

地震が発生し、安全を確認した後、多くの人が向かう先が避難所です。

しかし、「避難所に行けば安心」というのは幻想であり、過酷な現実が待っていることを、過去の大災害が物語っています。

🚨 避難所生活で起こる「現実」

✅ 毛布が足りない

寒い夜でも毛布や敷物は全員分ないことが多く、自分の体温で床を温めながら眠るような状況も

✅ プライバシーが皆無

間仕切りがない体育館では、家族の会話すらはばかられる。夜間も照明や人の声で熟睡できない

✅ トイレ環境の劣悪さ

仮設トイレは数が少なく、清掃も追いつかない。悪臭や衛生環境の悪化は、特に女性や高齢者に深刻な影響を及ぼす

✅ 食料・水の配給はタイミング次第

数が限られており、体力のある人が並んだ順に配られる場合も。乳幼児や高齢者がいる世帯は後回しにされることもある

✅ 感染症リスクの増加

インフルエンザ、胃腸炎、新型コロナなどの感染症が蔓延しやすい環境。十分な換気・衛生対策は各自の責任となる場合も

📌 災害直後の行政支援は「すぐに届かない」

災害発生直後、行政や自衛隊、ボランティアが支援物資を届けてくれる…と考える人は多いですが、支援の手が届くまでには平均で3日、場合によってはそれ以上かかることが過去の震災で明らかになっています。

南海トラフ地震の想定では、避難者数が最大で950万人以上に及ぶとの試算(内閣府防災会議)もあり、物資も人手も足りなくなる可能性が高いのです。

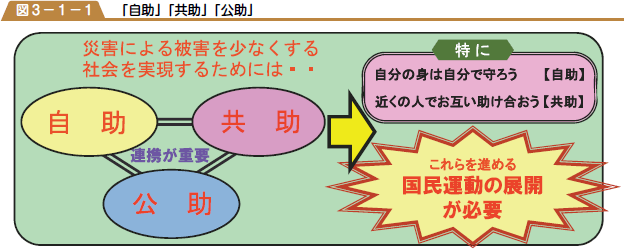

だからこそ、自助=自分の命は自分で守る備えが不可欠です。

🧰 避難所で役立つ“自助グッズ”とは?

✅ エアマット/銀マット

体育館の床は想像以上に冷たく、腰痛や体調不良の原因になります

✅ 耳栓・アイマスク

24時間明かりがついていることも多く、雑音も絶えないため、安眠グッズが必須

✅ モバイルバッテリー(2台以上)

スマホは安否確認・情報収集・灯り代わりにもなる命綱。複数台の準備が安心

✅ 携帯トイレ・ポンチョ型トイレカバー

トイレが混雑・衛生環境が悪い場合の“プライベート空間”確保に有効

✅ ウェットティッシュ・消毒スプレー

手洗いが十分にできない環境下では、感染症予防に欠かせません

「体育館に敷かれた段ボールの上で寝ましたが、真夜中は本当に寒くて…毛布が届いたのは2日目の夕方でした。赤ちゃん連れのお母さんは、泣き声に周囲の視線が集まっていて、精神的にもつらそうでした。耳栓を持っていた私はまだ眠れた方ですが、それがなかったら倒れていたかもしれません」(熊本地震 被災者・30代女性)

🧭 避難所に行く前に考えるべき3つのポイント

✅ 自宅での“在宅避難や車中泊”が可能か?

→ 住まいや車に損傷がなく、安全が確保できるなら、在宅避難や車中泊の方が衛生的かつ精神的にも安定するケースがあります。ただし、夏の車中泊の場合は、熱中症やエコノミー症候群のリスクもあるので注意が必要です。

✅ 持病・障がい・乳児など、特別なケアが必要な家族がいるか?

→ 配慮はされるものの、現場の人手不足で実際に支援が届くとは限りません。必要物資や支援カードは各自で準備を。

✅ 地域の避難所の場所や受け入れ条件を知っているか?

→ 地域によってはペットNG・バリアフリー対応不可・収容人数に制限ありなどの条件があります。事前の確認は命に関わります。

📦 避難所に持参する最低限のセット(3日分)

こちらは第3章と重複しますが、あえて記載します。

以下は大人1人あたりの目安になります。日ごろから備えておきいざというときに持ち出せるようにしておいてください。

✅ 飲料水:3L × 3日分(合計9L)

✅ 非常食:1日3食×3日分(アルファ米・レトルト食品・パンなど)

✅ 衛生用品:マスク・消毒液・携帯トイレ・ウェットティッシュ・ティッシュ・生理用品

✅ 寝具類:エアマット・毛布・アイマスク・耳栓

✅ 情報源:モバイルバッテリー(2台以上)・手回しラジオ

✅ 医療関連:常備薬・保険証のコピー・体温計・絆創膏

✅ 防犯対策:貴重品袋・懐中電灯・防犯ブザー

避難所=安心という認識ではなく、“備えた分だけ生きやすい場所”と捉えることが大切です。物資が届かない3日間、自分と家族の命を支えるのは、あなた自身の準備です。

【第6章】“家族の会話”が、命を救う

「備蓄」や「避難所の場所」よりも先にしておくべき、もっとも基本的で、もっとも大切な防災——

それが、家族での“話し合い”です。

いざという時、家族がバラバラになったら?

連絡がつかず、どこにいるか分からなかったら?

避難所に行ったのか、ケガをして動けないのか…考えるだけでも恐ろしいことですが、現実に起きる可能性があるからこそ、話し合っておく必要があるのです。

📞 災害時、家族と連絡が取れないことは“想定内”にしておく

地震などの大規模災害発生時、携帯電話やインターネットは通信障害でつながりにくくなることが予想されます。

特に発生直後の1〜3時間は、110番や119番通報、家族同士の安否確認などが集中するため、スマホは「つながらなくて当たり前」と考えてください。

✅ 家族で事前に決めておくべき“6つのこと”

連絡手段

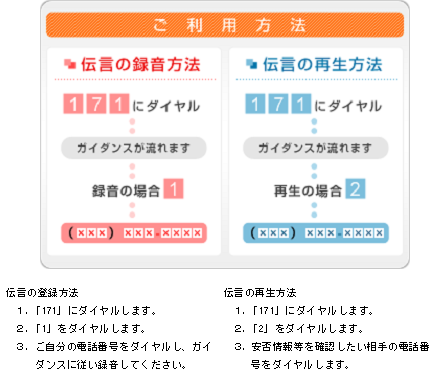

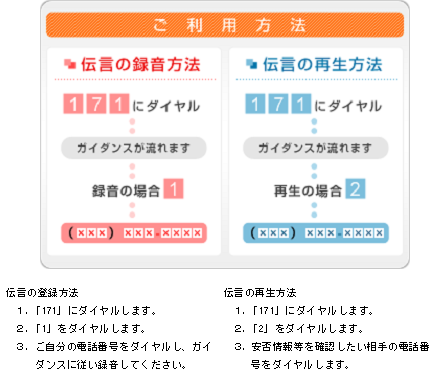

✅ 災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言板(web171)の使い方を家族で確認

✅ SNS・LINEでの既読確認や“定型メッセージ”を用意しておく

集合場所

✅ 自宅が危険な場合、どこに集まるかを具体的に決めておく(公園、小学校など)

✅ 近くの避難所を家族全員が把握しておく

避難のタイミングと判断基準

✅ どんな時に在宅避難/避難所避難するのか、基準を共有

✅ 家が倒壊しそう、津波警報が出たら“即避難”という共通認識を持つ

持ち出し物の置き場所

✅ 防災リュックの置き場所を家族全員が把握しておく

✅ 玄関・寝室・車内など、生活動線ごとに配置も検討

役割分担

✅ 子どもを誰が抱える? 高齢者を誰が支える? ペットは誰が連れて行く?

✅ 家族の中で決めておくと、パニック時に迅速に動ける

避難中にバラバラになった場合の対応

✅ どのルートで移動するのか、紙の地図で確認

✅ 避難所にメモや伝言を残す“災害時メモ習慣”を共有する

「学校から帰る途中で地震が起きて、家にも誰もいなくて泣きました。でも、家族で“○○公園に集合”って決めていたので、1時間後に無事会えました。ちゃんと話し合ってたから、自分から行動できたと思います。」(東日本大震災・当時小学6年生)

🧩 家族構成ごとの“話し合いのポイント”

👶 小さな子どもがいる家庭

✅ 「おうちが壊れたら、○○に行くよ」など簡単な言葉で繰り返し伝える

✅ 絵本や防災紙芝居、防災カードを使った“体験型”が効果的

👵 高齢者がいる家庭

✅ 移動手段や服薬スケジュール、介助方法を家族間で共有

✅ 「普段から歩いて行ける避難所」に一緒に下見しておく

🐶 ペットがいる家庭

✅ 同行避難が原則であることを全員で理解

✅ ケージやフード、予防接種証明の保管場所も共有する

防災会話のきっかけをつくりましょう

- 「もし今、地震が起きたらどこに逃げる?」

- 「お父さん・お母さんと連絡取れなかったらどうする?」

- 「今から5分だけ、防災の話をしよう」

たった5分の会話が、命を守る行動に変わるきっかけになります。

防災グッズよりも、防災アプリよりも、まず一番にしてほしいのが“家族での会話”です。大切な人と向き合い、未来を守るために話し合ってください。それが“備え”の第一歩です。

【第7章】地域とつながる防災力——あなたが助ける側にもなる

「備え」と聞くと、多くの人が自宅の備蓄や防災リュックの中身を思い浮かべます。

しかし、地震の被害を減らす最大のカギは“人とのつながり”です。

防災の世界には、「自助」「共助」「公助」という言葉があります。中でも、発災直後に最も力を発揮するのが共助=地域の助け合いなのです。

🚨 公的支援が届くまでに「72時間」かかる

地震発生から3日間、被災地には十分な支援が届かないと想定されています。

この“72時間の壁”を越えられるかどうかが、生死を分けるとも言われています。

✅ その間、救助の手が届かない可能性が高い

✅ 電気・ガス・水道などのライフラインが停止

✅ 救急搬送や配給が優先されるのは重症者・要支援者

だからこそ、近所同士の声かけや助け合いが、命綱になるのです。

🏘️ 地域コミュニティが命を救う共助

✅ 発災直後、最初に助けに来るのは家族か“ご近所さん”

→ 倒壊家屋から救助された人の多くは、近くにいた住民による“共助”でした(総務省調査:阪神・淡路大震災では約8割)

✅ 救助の専門家の消防は火災の対応を最優先になる

→ 消防の本来業務の火災を優先するため、救助は近所の住民や民間に頼ることになります。

✅ 地域情報は“ネットより近所”が早い

→ 通信障害時は、避難所の開設状況・火災・道路封鎖などはご近所からの情報が最も頼りになります

✅ 高齢者・障がい者・子育て家庭を支えるのは周囲の人

→ 手を貸せる存在が身近にいるだけで、避難の成否が変わる

🗣️ いますぐ始められる「地域とのつながり」5つのアクション

✅ 自治会・町内会の防災訓練に参加してみる

→ 参加者はベテランばかり…と思いがちですが、初参加でも歓迎されます!

✅ ご近所で“声をかけ合う習慣”をつくる

→ 挨拶だけでも十分な第一歩。「いざ」というときに、声をかけやすくなります

✅ 家の前や通学路の危険箇所を一緒にチェックする

→ 危険なブロック塀、倒れそうな看板など、地域全体で見直す視点を持つ

✅ 自主防災組織の役割分担を知る

→ 地域によっては避難所運営・炊き出し・見回りなどのチームに分かれて機能しています

✅ 地域の避難所を家族で“歩いて”確認する

→ 実際に歩いてみると、道の狭さや危険物が見えてきます。日中と夜間両方で確認できると理想的です

「家が傾いて外に出られなかったとき、近所の若いご夫婦が“逃げますよ!”と声をかけてくれて、一緒に避難しました。普段から挨拶してたくらいでしたが、そのひと声がなかったら今こうして話せていないと思います」(新潟中越地震・60代男性)

💡 あなたが「助ける側」にもなれる

防災というと、つい「自分が被災者になったとき」の備えを考えがちです。

けれど、災害時には誰かを助ける立場になる可能性もあるのです。

- 近所の高齢者の家の扉をノックする

- ケガをした人に声をかける

- 避難所で不安そうな子どもに水を手渡す

ほんの小さな行動が、“周りの誰かの命を救う一歩”になります。

自分の備えだけで精一杯…そんな声もよく聞きます。

でも、もしあなたが“誰かを助けられる側”だったら、

あなたの一言が、行動が、ひとつの命をつなぐことになるかもしれません。

【第8章】“備えを続ける”という最大の防災力

多くの人が一度は「防災グッズを買おう」「水をストックしよう」と思ったことがあるでしょう。

でも、“備えたつもり”が、最も危うい状態だということ、ご存知ですか?

賞味期限切れの非常食、電池の切れた懐中電灯、成長してサイズが合わなくなった防災ずきんなどが出てくる可能性も防災用品は、買った瞬間から劣化が始まるものなのです。

🔁 「定期的な見直し」が“生きた備え”になる

✅ 食料・水・薬の期限チェックは半年に1回が理想

→ 特に水やレトルト食品、処方薬の期限は見逃しがちなのでチェックリストを備えておくと忘れずに済みます。

✅ 成長や環境変化に合わせてアップデートを

→ 子どもの年齢、高齢者の体調、ペットの有無などに応じて必要なものが変化します。

✅ 家族で“点検日”を決めて、行事にしてしまう

→ 例えば、防災の日(9月1日)や年末に「防災見直しの日」と決めると続けやすいです。

🧰 防災備蓄を続けるための工夫をしましょう

防災は「準備して終わり」ではなく、「備え続けること」が本当の意味での命綱になります。

でも現実は…「忘れてた」「忙しくてつい後回し」が多くの人の本音。

だからこそ、“継続できる仕組み”を作ってしまうことが大切なんです。

✅ 備蓄品リストを冷蔵庫や玄関に貼る

✅ スマホのカレンダーに半年ごとのリマインドを設定

✅ 非常食は“日常食と兼用”してローリングストックにする

✅ 防災グッズの収納場所は誰でもすぐ手に取れるようにラベリング

このように、“備え続ける”ための工夫は、日常に溶け込ませることが何より重要です。

「子どもが中学生になった時、リュックの中の服が小さすぎて着られなかったことに気づいて、ゾッとしました。“備えた”ことで満足してはいけない。定期的に“中身を見る習慣”こそが命を守る力になると実感しました。」(東京都在住40代・男性)

【まとめ】自分と家族の未来は“あなたの一歩”が守る

ここまで、長文を読んでくださり本当にありがとうございます。

この防災記事で伝えたかったのは、

「今すぐすべてを完璧に準備してください」ではありません。

今できる小さな一歩を、今日やってみること。

それが、あなたと、あなたの大切な人の未来を救う大きな備えになります。

🔑 この記事で学んだ“命を守るための行動”チェックリスト

✅ 地震が来たときの行動マニュアルを家族と共有

✅ 3日分の防災グッズを揃える(7日分が理想)

✅ 家族での話し合いと集合場所の確認

✅ 地域とのつながりを意識し、共助の準備を

✅ 備蓄・グッズを定期的に見直す習慣づくり

未来の自分へ、後悔しない選択を

地震は、明日起こるかもしれません。

「まさか」が、「現実」になる日が来るかもしれません。

そのとき、あなたはどう動きますか?

家族を守れますか?

“備えておけば…”と後悔しませんか?

備えるという行為は、“恐れる”のではなく、“生き抜く覚悟”です。

この文章が、あなたにとっての小さなきっかけになれば幸いです。

あなたの一歩が、自分自身、家族、そして誰かの命を救います。